Eine Geschichte der Schmiedehandwerk in Deutschland

Wenn man durch ein deutsches Dorf im Mittelalter hätte gehen können, wäre eines der ersten Geräusche, die man bemerkt hätte, wahrscheinlich der stetige, klingende Rhythmus eines Hammers gewesen, der auf einen Amboss trifft. Die Schmiede war unmöglich zu übersehen: Funken flogen, Rauch rollte aus dem Schornstein und das Leuchten des Feuers ergoss sich auf die Straße. Jahrhundertelang war dies die Geräuschkulisse des Lebens in vielen deutschen Städten, eine Erinnerung daran, dass fast alles, was die Menschen brauchten – Werkzeuge, Hufeisen, Waffen, Nägel und Scharniere – durch die Hände eines Schmieds ging.

Die Geschichte des Schmieds reicht viel weiter zurück als ins Mittelalter. Vor mehr als zweitausend Jahren, lange vor dem Römischen Reich oder gar der Ankunft der Römer, verhütteten die Menschen in der Siegerland-Region des heutigen Nordrhein-Westfalens bereits Eisen. Sie bauten kleine Rennöfen, die klumpige Schwämme aus Roheisen produzierten. Das waren nicht die riesigen, tosenden Hochöfen, die heute verwendet werden, um massive Mengen perfekten Stahls zu produzieren. Es waren bescheidene Lehmtürme, rauchig und launisch, und das Eisen, das sie produzierten, war voller Verunreinigungen. Frühe Schmiede mussten die Luppe immer wieder hämmern, sie falten und feuerschweißen, bis sie verwendbar wurde. Es war erschöpfende, heiße und schmutzige Arbeit, aber sie gab ihnen etwas Kostbares: ein Metall, das viel zäher und härter war als Bronze.

Ein Beispiel für einen alten Rennofen aus Lehm

Weiter östlich von Nordrhein-Westfalen, in der Lahn-Dill-Region in Hessen, fand eine weitere Transformation statt. Bäche lieferten Wasser zum Antrieb von Schwanzhämmern und Blasebälgen, lokale Wälder wurden abgeholzt, um Holz für Holzkohle zu gewinnen, und die Hügel gaben ihre Kohle und ihr Eisenerz her. Diese Orte wurden zu Landschaften aus Feuer und Eisen, wo das Schmieden nicht nur ein Handwerk war, sondern Teil des täglichen Überlebens. Wenn Archäologen dort heute graben, finden sie immer noch die Schlackenhalden und Ofenreste, die bezeugen, wie viel Eisen bearbeitet wurde, noch bevor die geschriebene Geschichte aufholte.

Ein Schmied arbeitet an einem Schwanzhammer, der von einem nahegelegenen Bach angetrieben wird

Im Mittelalter waren Schmiede unverzichtbar geworden. Jedes Dorf brauchte einen. Jeder, vom Bauern mit einer zerbrochenen Pflugschar im Frühling bis zum Reisenden, dessen Pferd auf einer schlammigen Straße ein Hufeisen verloren hatte, brauchte die Expertise des Schmieds, um seine Probleme zu lösen. In ländlichen Gebieten war der Dorfschmied ein Tausendsassa und hatte seine Werkstatt oft in der Mitte der Stadt. Er reparierte an einem Tag ein Wagenrad, schmiedete am nächsten Türscharniere und beschlug Pferde, wann immer es nötig war. In den größeren Städten jedoch waren die Dinge formeller. Schmiede gehörten Zünften an, die mächtige Vereinigungen waren, die regelten, wer praktizieren durfte, wie Lehrlinge ausgebildet wurden und welche Standards eingehalten werden mussten. Diese Zünfte waren mehr als nur Wirtschaft, sie gaben den Schmieden Identität, Schutz und Stolz.

Schmied zu werden war im Mittelalter nicht einfach. Jungen gingen typischerweise vier bis fünf Jahre in die Lehre, holten Wasser, drehten Blasebälge und verdienten sich langsam das Recht, selbst am Feuer zu arbeiten. Sobald sie die Grundlagen beherrschten, machten sie sich auf ihre Gesellenwanderung. Sie verließen ihr Zuhause und die Werkstatt ihres Meisters mit einem Bündel auf dem Rücken und einem Hammer an ihrer Seite. Sie wanderten dann von Stadt zu Stadt, arbeiteten in verschiedenen Schmieden, lernten neue Techniken und sahen die Welt, eine Esse nach der anderen. Diese Reisen dauerten oft Jahre, und als er zurückkehrte, musste der angehende Schmied sich beweisen, indem er ein Meisterstück schuf, das seine Fertigkeit und Kenntnis des Handwerks zeigte. Wenn sein Stück die Inspektion bestand, konnte er endlich seine eigene Werkstatt eröffnen. Von Lehrling zu Meisterhandwerker dauerte im Mittelalter typischerweise zehn bis zwölf Jahre. Dies ist heute bekannt wegen der detaillierten Aufzeichnungen, die die Zünfte während dieser Zeit führten.

Als die Jahrhunderte vergingen, wurden einige Städte für ihre Schmiede berühmt. Passau, an der Donau in Bayern, war eine der ersten, die Ruhm erlangte. Bis zum 14. Jahrhundert trugen seine Schwerter eine kleine Wolfsmarke, den sogenannten „Passauer Wolf", der oft mit Messing eingelegt war. Für Soldaten bedeutete diese Marke, dass die Klinge zuverlässig und vielleicht sogar glückbringend war. Legenden entstanden, dass Passauer Schwerter magische Kräfte hätten, die ihre Besitzer in der Schlacht schützen würden. Auch wenn das wahrscheinlich nicht der Fall war, gab die Marke des Passauer Wolfs den Klingen einen Ruf unter Soldaten in ganz Europa.

Passauer Wolf Marken

Wie Passau für seine Schwerter bekannt war, wurde Solingen, in der Nähe von Köln, für seine Produktion verschiedener hochwertiger scharfer Gebrauchsgegenstände bekannt. Die ersten Aufzeichnungen über Solinger Klingen erscheinen im 13. Jahrhundert. Bis in die 1400er Jahre hatten seine Schleifer und Härter Zunftrechte, und von da an wuchs die Stadt zu dem, was Deutsche noch heute die „Klingenstadt" nennen. Solingen hatte viele Vorteile: schnell fließende Flüsse zum Antrieb von Schmieden, Wälder für Holzkohle, nahes Eisenerz aus dem Siegerland und die Handelsrouten von Köln, um Waren auf den Markt zu bringen. Solingens Messer, Rasiermesser und Scheren wurden weltweit berühmt, und noch heute ist „Made in Solingen" ein Qualitätsmerkmal, das durch deutsches Recht geschützt ist.

Scherengesenke aus Solingen

In den Wäldern Thüringens, in der Stadt Suhl, schlug eine andere Art des Schmiedens Wurzeln. Das Büchsenmacherhandwerk blühte hier ab den 1300er Jahren auf. Bis zu den 1500er Jahren erlangte es Ruhm für fein gefertigte Musketen und Gewehre, die ihren Weg in Höfe und Armeen in ganz Europa fanden. Trotz der Verwüstung durch den Dreißigjährigen Krieg in den 1600er Jahren erholte sich das Handwerk. Bis zum 18. und 19. Jahrhundert war Suhl zu einem Zentrum der Innovation geworden, mit renommierten Firmen wie Sauer & Sohn, Haenel und Merkel, die alles von Luxusjagdgewehren bis zu militärischen Karabinern produzierten.

Zukünftige Kriege befeuerten die Nachfrage, aber nach 1945 fiel Suhl unter sowjetische Kontrolle. Seine Unternehmen wurden in ein riesiges Staatsunternehmen verstaatlicht, das alles von Schusswaffen bis zu Motorrädern produzierte. Dabei bewahrte es jahrhundertealtes Handwerk und beherbergte Deutschlands einzige Büchsenmacherschule. Nach der Wiedervereinigung 1990 brachen die alten Konglomerate zusammen, aber Suhls Vermächtnis bestand fort. Sauer, Merkel und Haenel gedeihen noch immer, verbinden moderne Technologie mit traditioneller Gravur und Handveredelung, alles verwurzelt in den Hammer-und-Amboss-Traditionen der Schmiede der Stadt.

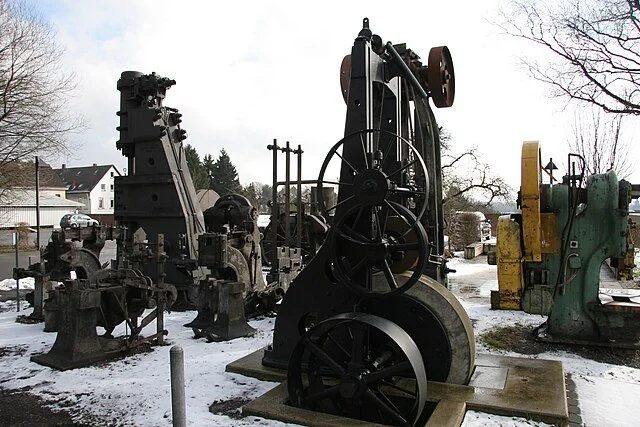

Die Technologie hat die Art und Weise verändert, wie Schmiede arbeiten. Mittelalterliche Schmiede entdeckten die Kraft des Wassers. Bäche, die einst Mühlsteine drehten, trieben nun massive Holzhämmer an, die Eisenstangen mit einer Geschwindigkeit aushämmerten, die von Hand unmöglich zu erreichen wäre. Bis zum 19. Jahrhundert waren Fabriken voller mechanisierter Fallhämmer, die anfangs durch fließendes Wasser aus nahen Flüssen, später durch Dampf und noch später durch Elektromotoren angetrieben wurden.

Moderne Maschinen aus der Hendrichs-Gesenkschmiede in Solingen

Solingens Hendrichs Gesenkschmiede, 1886 gegründet, war eine dieser modernen Fabriken. Drinnen bebte die Luft vom Krachen von Stahl auf Stahl, während Tausende von Messer- und Scherenrohlingen ausgestanzt wurden. Die Schmiede veredelten die Klingen immer noch von Hand, aber der Rhythmus der Schmiedeindustrie hatte sich für immer verändert.

Nicht jede Schmiede in Deutschland war der Massenproduktion oder Waffenherstellung gewidmet. Neben dem Klang von Fallhämmern und dem Treiben der Klingenfabriken gab es unzählige kleinere Werkstätten, in denen Eisen zu Schönheit und Nutzen gleichermaßen geschmiedet wurde. Bereits vor der Gotik verdrehten Schmiede Metall zu komplizierten rankenförmigen Scharnieren, maßwerkgefüllten Fenstergittern und Zäune, die aussahen, als wären sie direkt aus der Erde gewachsen. Bis zur Renaissance und zum Barock wuchs die dekorative Eisenarbeit zu immer aufwendigeren Werken heran: Balkone, Tore, Treppen und Geländer, die mit sich kräuselnden Blättern, Blumen und Schnörkeln flossen, wie in der Zeit eingefrorene Pflanzen und andere natürliche Elemente. Diese Stücke waren nicht nur praktische Beschläge; sie waren Kunstwerke, die in Kirchen, Stadthäusern und Gärten in ganz Deutschland eingebaut wurden.

Ein von Karl Paul Marcus geschmiedetes Fenstergitter

Eine Anzeige für Karl Paul Marcus 1889

Diese künstlerische Ader trug sich in die Moderne fort. Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert verschoben Schmiedemeister wie Karl Paul Marcus in Berlin und Carl Wyland in Köln die Grenzen dekorativer Eisenarbeit. Sie schufen alles von Toren und Laternen bis zu Brunnen und architektonischen Stücken, die weit über Deutschlands Grenzen hinaus reisten. Selbst nach dem Zweiten Weltkrieg, als ostdeutsche Werkstätten verstaatlicht und umfunktioniert wurden, gelang es den Schmieden, die Kunstfertigkeit in Restaurierungsprojekten und kulturell bedeutsamen Aufträgen am Leben zu erhalten.

Ein Tor geschmiedet von Carl Wyland in St. Georg, Berlin 1925

Heute steht das Schmiedehandwerk nicht mehr im Zentrum des täglichen Lebens, aber es ist nicht vollständig verschwunden. In Solingen erzählt das Deutsche Klingenmuseum die Geschichte der Klingen von der Steinzeit bis zur Gegenwart, während die erhaltene Hendrichs Gesenkschmiede Besucher den Donner der mechanisierten Schmiedehandwerk des 19. Jahrhunderts spüren lässt und In Suhl zeigt das Waffenmuseum sechs Jahrhunderte von Schusswaffenproduktion.

In ganz Deutschland praktizieren noch einige hochqualifizierte Kunstschmiede das alte Handwerk des Schmiedens von Hand, mitunter ergänzt durch moderne Maschinen, um feine künstlerische Eisenarbeiten zu schaffen: Tore, Geländer und Skulpturen, die den Geist des traditionellen Schmiedehandwerks bewahren und erhalten. Die Tradition der Gesellenwanderung ist auch noch am Leben. Einige praktizieren sie, obwohl sie keine Pflicht mehr ist, um ein qualifizierter Schmiedemeister zu werden. Ab und zu sieht man einen Handwerker in traditioneller Tracht, Hammer am Gürtel und eine Tasche über der Schulter, der von Stadt zu Stadt reist, genau wie vor Hunderten von Jahren.

Traditionell bekleidete Wandergesellen

Das Schmiedehandwerk in Deutschland mag über die Jahrhunderte sein Gesicht verändert haben, aber sein Herz schlägt noch stetig. Von den rauchigen Rennöfen der Eisenzeit bis zu den Fallhämmern von Solingen, von Dorfschmieden, die Pflugscharen reparierten, bis zu Künstlern, die Eisen zu sich kräuselnden Ranken und Schnörkeln formten: Das Handwerk hat nie aufgehört, sich weiterzuentwickeln.

Was als eine Frage des Überlebens begann, wurde zu einem Zeichen von Fertigkeit, Stolz und Kunstfertigkeit. Es hinterlässt immer noch seine Spuren an Toren, Gewehren und Geländern im ganz Europa. Heute, ob in Museen, die vom Klang erhaltener Schmieden widerhallen, oder in den Händen moderner Schmiede, die die alten Traditionen fortführen, erinnert uns die Geschichte des deutschen Schmiedehandwerks an das zeitlose menschliche Verlangen: rohe Erde, Feuer und Eisen zu nehmen und sie in etwas Dauerhaftes und Schönes zu verwandeln.