Das Akanthusblatt: Vierundzwanzig Jahrhunderte Handwerk und Symbolismus

Es gibt eine alte Geschichte, die der römische Architekt Vitruv darüber erzählt, wie das Akanthusblatt zu einem der beständigsten Motive in der dekorativen Kunst wurde. Ein junges Mädchen starb in Korinth, und ihre Krankenschwester sammelte einige ihrer Sachen in einem Korb, stellte ihn auf das Grab und bedeckte ihn zum Schutz mit einem Dachziegel. Eine Akanthuspflanze wuchs um den Korb herum und ihre Blätter wurden durch den Ziegel nach außen gedrückt, wodurch sie sich aufrollten. Der Bildhauer Kallimachus bemerkte diese Anordnung im Vorbeigehen und ließ sich von der Form zu dem inspirieren, was als korinthisches Kapitell bekannt werden sollte.

Eine Zeichnung eines korinthischen Kapitells

Ob diese Geschichte aus dem ersten Jahrhundert v. Chr. Tatsache oder Legende ist, spielt keine große Rolle. Was fasziniert, ist, wie sie etwas Wesentliches über den Akanthus einfängt: Es ist eine Pflanze, die sich anpasst, beharrt und selbst unter schwierigen Umständen Schönheit findet. Diese Symbolik hat das Motiv durch mehr als zweitausend Jahre dekorativer Kunst getragen: Von antiken griechischen Tempeln bis zu einer Vielzahl dekorativer Handwerke, die heute noch ausgeübt werden.

Die echten Akanthuspflanzen, die diese Tradition inspirierten, sind die im Mittelmeerraum heimischen Pflanzen Acanthus spinosus und Acanthus mollis. Sie haben tief gewölbte, manchmal stachelige Blätter, die recht groß werden können. Diese Eigenschaften machten sie zu perfekten Vorlagen für architektonische und andere dekorative Verzierungen. Die komplexen Formen der Blätter boten endlose Möglichkeiten für künstlerische Interpretation, die in einer großen Vielfalt von Materialien und Medien zum Ausdruck gebracht wurden; von gemeißeltem Stein über geschmiedeten Stahl bis hin zu Holzschnitzereien ist das Akanthusblatt in ganz Europa zu finden.

Ein Gesimsstein aus der Zeit von 705–715 n. Chr.

Die Griechen waren die ersten, die Akanthusblätter um das fünfte Jahrhundert v. Chr. in architektonische Ornamente integrierten. Sie verwendeten sie hauptsächlich in korinthischen Kapitellen. Das älteste bekannte Beispiel einer korinthischen Säule befindet sich im Tempel des Apollon Epikurios in Bassae in Arkadien, von 450-420 v. Chr., obwohl die Ordnung vor der römischen Zeit in Griechenland sparsam eingesetzt wurde. Ihre Interpretation blieb relativ nah an der natürlichen Form, mit sorgfältiger Beachtung der charakteristischen Lappen und Äderung der Pflanze. Griechische Bildhauer verstanden, dass die Schönheit des Akanthus nicht nur in seiner Komplexität lag, sondern in seinen organischen Formen, die in Stein eingefroren werden konnten und trotzdem lebendig wirkten.

Die Römer nahmen den Akanthus mit charakteristischem Enthusiasmus an und entwickelten ihn weit über seine griechischen Ursprünge hinaus. Sie verfeinerten die Ordnung, indem sie die Enden der Blätter auf dramatische, organische Weise aufrollten. Es wurde bald zu einer ihrer bevorzugten Arten, Gebäude zu schmücken. Römische Handwerker begannen, das Blatt nicht als botanische Studie zu sehen, sondern als Rohmaterial für künstlerische Erfindung. Sie dehnten die Formen, kombinierten sie zu kunstvollen Schnörkelwerken und wanden sie in spiralförmigen Friesen um Säulen. Römische Sarkophage, charakteristisch für die Bestattungspraktiken der Elite vom 2. bis zum 4. Jahrhundert n. Chr., waren oft mit Girlanden aus Früchten und Blättern des Akanthus geschnitzt. Römische Schmiede integrierten das Motiv auch in Bronzebeschläge und Haushaltsgegenstände und demokratisierten damit, was als Tempelornament begonnen hatte.

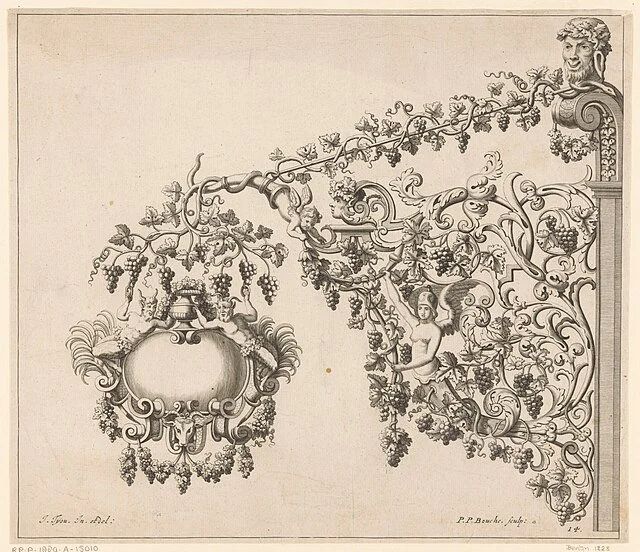

Acanthus-Design von Alexis Peyrotte

Als Rom fiel, verschwand der Akanthus nicht, sondern entwickelte sich weiter, um neue kulturelle Bedürfnisse zu erfüllen. Byzantinische Künstler entwickelten ausgeklügelte Techniken zum Ausmeißeln von Akanthusdekorationen in Stein und schufen Blätter, die durch tiefe Unterschneidung und sorgfältige Beachtung von Licht und Schatteneffekten frei von ihrem Hintergrund zu schweben schienen. Die byzantinische Interpretation zeigte bemerkenswerte technische Fertigkeit, wobei Handwerker lernten, dramatische Kontraste zu schaffen, die das Steinornament fast schwerelos erscheinen ließen.

Mittelalterliche Handwerker näherten sich dem Akanthus unterschiedlich, je nach Medium und kulturellen Kontext. Steinmetze, die an romanischen Kirchen arbeiteten, vereinfachten die Formen zu geometrischeren Mustern, die die Betonung des architektonischen Stils auf Masse und Gewicht ergänzten. Buchilluminatoren zeichneten Akanthusränder in fließenden, stilisierten Spiralen, die über Pergamentseiten wachsen konnten und oft das Blatt mit christlichen Symbolen kombinierten. Das Design der Akanthusblattsschnitzereien wurde weniger naturalistisch und stilisierter, dennoch bestand das Gestaltungselement durch verschiedene kulturelle Transformationen hindurch.

Die Renaissance brachte ein erneutes Interesse an der klassischen Antike und damit ein sorgfältiges Studium römischer Akanthusformen. Aber die Handwerker der Renaissance kopierten nicht einfach antike Vorbilder, sie interpretierten sie durch die Linse humanistischer Lehre und direkter Beobachtung der Natur neu. Holzschnitzer, die an Möbeln und architektonischen Details arbeiteten, entwickelten Techniken, die es ihnen ermöglichten, Blätter mit bemerkenswerter Tiefe und Naturalismus zu schaffen. Steinmetze belebten die byzantinische Praxis der tiefen Unterschneidung wieder und schufen architektonische Ornamente, die mit Leben und Bewegung zu atmen schienen.

Ein stark unterschneidete Steinkapitell in Zürich

Jedes Material erforderte einen eigenen Ansatz zum Akanthusmotiv und brachte dabei charakteristische Techniken und Ergebnisse hervor. Steinmetze arbeiteten mit den natürlichen Bruchlinien und der Dichte ihres Materials und erreichten feine Details und tiefe Unterschneidungen. Sie nutzten die Fähigkeit des Steins, scharfe Kanten zu halten, und schufen so Muster aus Licht und Schatten, die sich im Tagesverlauf veränderten. Holzschnitzer reagierten auf Maserung und Jahresringe, richteten Blattformen nach der natürlichen Stärke des Holzes aus und formten zarte, fließende Kanten, die im Stein nicht möglich waren. Der Unterschied zwischen den Materialien zeigt sich besonders in den Kurven und Spiralen des Akanthus. Holzschnitzer folgen mit scharfen Hohleisen und Meißeln der Maserung, sodass Blätter entstehen, die organisch wirken, als würden sie freigelegt statt erzwungen. Steinmetze müssen dagegen bewusst gegen das harte Material arbeiten und jeden Schlag planen, um die Blattform durch ein Gleichgewicht von Entfernen und Bewahren aufzubauen.

Für Schmiede eröffnete die Renaissance ein neues Kapitel in der Entwicklung des Akanthusmotivs, da Eisen Möglichkeiten bot, die weder Stein noch Holz erlaubten. Heißes Metall ließ sich zu fließenden Kurven und verdrehten Spiralen formen, die die lebendige Energie des Blattes mit eindrucksvoller Vitalität einfingen. Frühe geschmiedete Akanthusformen der Spätgotik wirkten noch flach und geometrisch, doch bis zur Barockzeit entwickelten Schmiede Techniken, mit denen Blätter entstanden, die zu wachsen und sich zu kräuseln schienen. Anders als beim Schnitzen wird beim Schmieden kein Material entfernt, sondern Form durch kontrollierte Umformung hinzugefügt. Jeder Hammerschlag modelliert das Blatt, baut Textur auf und verleiht ihm Charakter. Unter Hitze wird Eisen formbar und ermöglicht zarte, bewegte Kanten, die zu flattern scheinen, während sie die natürliche Stärke des Stahls bewahren – Formen, die in anderen Materialien kaum zu erreichen sind.

Ein Entwurf des französischen Schmieds Jean Tijou

Jean Tijou, der französische Schmiedemeister, der von 1689 bis 1700 im Hampton Court Palace arbeitete, zeigte das volle Potenzial geschmiedeter Akanthusblätter. Seine barocken Gitter verbanden kunstvolle Schnörkel mit Blättern, die scheinbar organisch aus dem Metall wuchsen und sich mit wirbelnden Formen, Blumengirlanden und heraldischen Symbolen verflochten. Tijous Werk zeigte, dass Eisen nicht nur die Gestalt des Akanthus wiedergeben, sondern auch seine lebendige Energie zum Ausdruck bringen kann.

Rechts und unten: Hampton Court Gitter von Jean Tijou

Die Techniken zum Schmieden eines Akanthusblatts haben sich über die Jahrhunderte kaum verändert. Der grundlegende Ablauf ist folgender: Man beginnt mit erhitztem Eisen oder Stahl und breitet das Metall aus, um die flache Grundform des Blattes zu schaffen. Anschließend schneidet man mit scharfen Meißeln die verfeinerte Kontur heraus und definiert so die äußeren Kanten. Danach werden mit Punzen und abgestumpften Meißeln die Mittelrippe und die Hauptadern eingearbeitet. Im nächsten Schritt formt man mit verschiedenen Punzen, Gesenken, Treibhämmern und einem Holzstumpf mit Vertiefungen und Rundungen die dreidimensionalen Wölbungen des zuvor flachen Metallblattes. Schließlich erhitzt man bestimmte Bereiche erneut und verwendet Biegezangen, um die charakteristischen Locken und Krümmungen zu formen, die dem Blatt seine natürliche Bewegung und Lebendigkeit verleihen.

Das achtzehnte Jahrhundert brachte vielfältige Interpretationen des Akanthusmotivs in allen Materialien hervor. In der Rokokozeit wurden die Blätter leichter, verspielter und voller Bewegung. Steinmetze gestalteten asymmetrische Kompositionen, in denen Blätter über architektonische Flächen zu tanzen schienen. Holzschnitzer entwickelten Techniken, um Blätter zu schaffen, die so fein wirkten, als könnten sie mit der nächsten Brise wegfliegen und Schmiede formten Blätter mit Kurven und Spiralen, die den Grenzen ihres Materials zu widersprechen schienen.

Der Neoklassizismus brachte eine Rückkehr zu strengeren klassischen Vorbildern, aber mit einem neuen Verständnis der historischen Entwicklung. Handwerker in allen Medien studierten römische und griechische Beispiele systematischer und schufen Werke, die gleichzeitig archäologisch und zeitgenössisch waren. Die viktorianische Ära demokratisierte den Akanthus durch industrielle Produktion in Gusseisen, während handgefertigte Versionen in allen Materialien ihren besonderen Charakter behielten.

Ein gusseisernes Fenstergitter aus dem Jahr 1937

Heute arbeiten Handwerker weiterhin mit dem Akanthus in allen traditionellen Medien. Einige reproduzieren historische Muster mit sorgfältiger Beachtung von Periodendetails, während andere die Form anpassen, um modernen ästhetischen Empfindlichkeiten zu entsprechen. Holzschnitzer erforschen die Möglichkeiten des Motivs in exotischen Harthölzern, die frühere Generationen nie sahen. Steinmetze verwenden Diamantwerkzeuge, um Effekte zu erzielen, die mit traditionellen Stahlmeißeln unmöglich gewesen wären, während Schmiede weiterhin neue Wege entdecken, wie erhitztes Eisen mit modernen Maschinen und Werkzeugen zu organischen Formen gelockt werden kann.

Der Akanthus überdauert über Materialien und Jahrhunderte hinweg, weil er etwas Grundlegendes über die Beziehung zwischen Natur und menschlicher Kreativität verkörpert. In der mediterranen Welt steht er für dauerhaftes Leben, Wiedergeburt und Unsterblichkeit. Wahrscheinlich wegen der sehr robusten Natur der Pflanze, die Jahr für Jahr nachwächst. Seine interessante Form ist komplex genug, um qualifizierte Handwerker herauszufordern, während sie einfach genug ist, um auf architektonischem Maßstab lesbar zu sein, und bedeutungsvoll genug, um symbolisches Gewicht durch die Zeitalter zu tragen. Ob in Marmor gemeißelt, in Holz geschnitzt oder in Eisen geschmiedet, erinnert uns der Akanthus daran, dass die beste dekorative Arbeit nicht einfach natürliche Formen kopiert, sondern sie interpretiert. Sie findet in einer bescheidenen Pflanze ein Symbol, das reich genug ist, um Künstler über vierundzwanzig Jahrhunderte hinweg kontinuierlich zu inspirieren.